![]()

2017年2月

宮城県では2015年度(平成27年度)から小中学校の防災学習で使用する副読本を作ることになった。私は編集委員を仰せつかり、編集会議に参加していた。

2014年11月の会議でようやく大川小のことが話し合われた。まず「載せるかどうか」について。東日本大震災をふまえた学校防災や防災教育に取り組む上では、大川小を抜きに考えてはいけない。でも載せると、いろんなことを言われるかもしれない。県の担当課からもそう話があった。「載せない」という選択肢もあったということなのだろうか?

遺族でもある私がこの場にいてよかったかどうかは分からない。編集委員には大川小の先生もいた。「これは宿命だね」と二人で話した。

担当の先生も、他の編集委員も私に気を遣っているのが伝わってきた。というより、私の表情がそうさせていたのだと思う。私が口火を切らないと、何も始まらないような気がした。誰も意見を言わないかも知れないとも思った。いろんな思いが頭をグルグル回った。

私は「どの子どもにとっても、どの先生にとっても、開きたくない頁にしたくない」と最初に言った。

編集会議では泣きながら話をする先生もいて、ああでもない、こうでもないとかなり議論が続いた。4年目でようやく教員同士で話し合うことができた気がした。

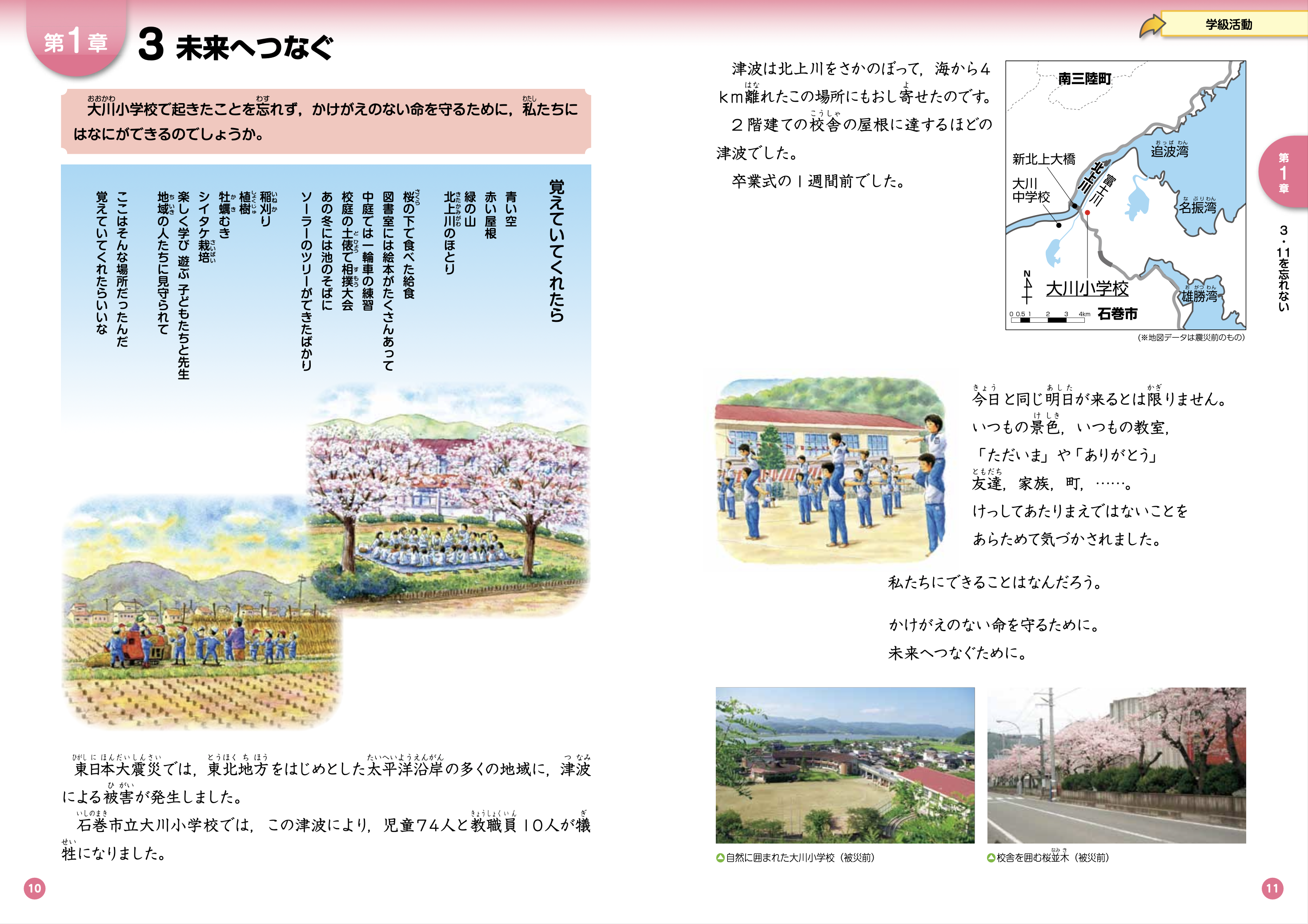

議論の末、副読本の大川小の頁には「覚えていてくれたら」という文章を載せた。

これを読む小学生に、あの場所で、自分たちと同じくらいの子ども達が、先生と一緒に、地域に見守られて、楽しく学び遊んでいたこと、それさえ伝えられたら十分だと思った。

大川小校舎には、わざわざ他県や海外から足を運んでくださる人もいれば、関心がなく見向きもしない人だっている。忘れたい人もいるはずで、一律ではない。教訓にすることも、関心を持たないのも、各々の自由で、強制される筋合いはない。その人に委ねられている。

子どもたちからすれば「忘れないで!」というより「私たちの大好きな学校を、覚えていてくれたらいいなぁ」くらいに思っているんだろう。そんな想いを込めた。

大川小のことがタブー視され、目を背けてしまう事態にすべきではない。みんなで向き合える状況を作りたい。遺族、学校、文科省、マスコミ、その他の人たちみんなで力を合わせたい。そして、大川で生まれ、大川小に通ったことを誇りに思える未来をめざしたい。

|

あとがたり この編集会議は、いまでも忘れられない出来事の1つだ。 震災後、宮城県では地区ごとに「防災担当主幹教諭」という役職が設けられ、女川町では私が命じられていた。学校の防災は、大川小のことを避けるわけにはいかないはずだ。でも、なかなかそうはならなかった。震災翌年にできた「石巻市」の防災教育副読本には、大川小に関する記載は一文字もなかった。 2014年3月に検証委員会による報告書が出たので、それをうけて「宮城県」の防災教育副読本に大川小のことを載せるべきではないかという話になったのだろう。 この2ページの原案は私が作った。子どもが読むのだから子どもの目線で書こうと思った。 目を閉じて、大川小の子どもたちになったつもりで(50過ぎのおっさんにはちょっと無理があると思いつつ)考えた。 会議では私が提示した原案について質問・意見を出し合った。 そこから話合いがどんどん進んでいった。 |

初出:中央評論 298号 2017年2月(編集:中央評論編集部)

※初出の原文の一部に変更を加え、あとがたりを新たに書いています。

参考:佐藤敏郎のブログ「これまで、ここから~大川小学校のこと」

https://korekoko.blogspot.com/

画像提供:宮城県教育委員会

「みやぎ防災教育副読本『未来へのきずな』」は、下記URL(宮城県ホームページ)からご覧になれます。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hotai/fukudokuhon.html