雄勝法印神楽は毎年定期的に、雄勝町内の神社をめぐり、神社に奉納される神楽であった。

演じる際には「宮守」と呼ばれる民家の敷地や神社の境内に仮設の舞台を組んで上演される。(詳細は法印神楽な奴に詳しい)

震災後に法印神楽を再び執り行うにあたって、実行委員会である雄勝法印神楽保存会は津波で流された仮設舞台を作り直さなければならなかった。その舞台制作の一環としてせんだい演劇工房10-BOXをはじめとした関係者を交えて現地調査が行われた。

雄勝町水浜、作楽神社。

この神社には鉄骨の舞台が備え付けられてあった。

雄勝小学校横、新山神社跡。

流出した社殿の跡地に仮設の神社が作られていた。

跡地の右後ろより。

神楽を行う予定地だったところ。

すぐ隣にある雄勝小学校。

雄勝町小島。熊野神社か。

奥に見える家が「宮守」の家。この家の手前の敷地に舞台を組んでいたという。

雄勝町立浜。立浜会館の前に舞台を組んでいたが、会館が流出。依然瓦礫も残る状況。

雄勝町桑浜。

雄勝町大須。手前の敷地に舞台を組んでいたという。

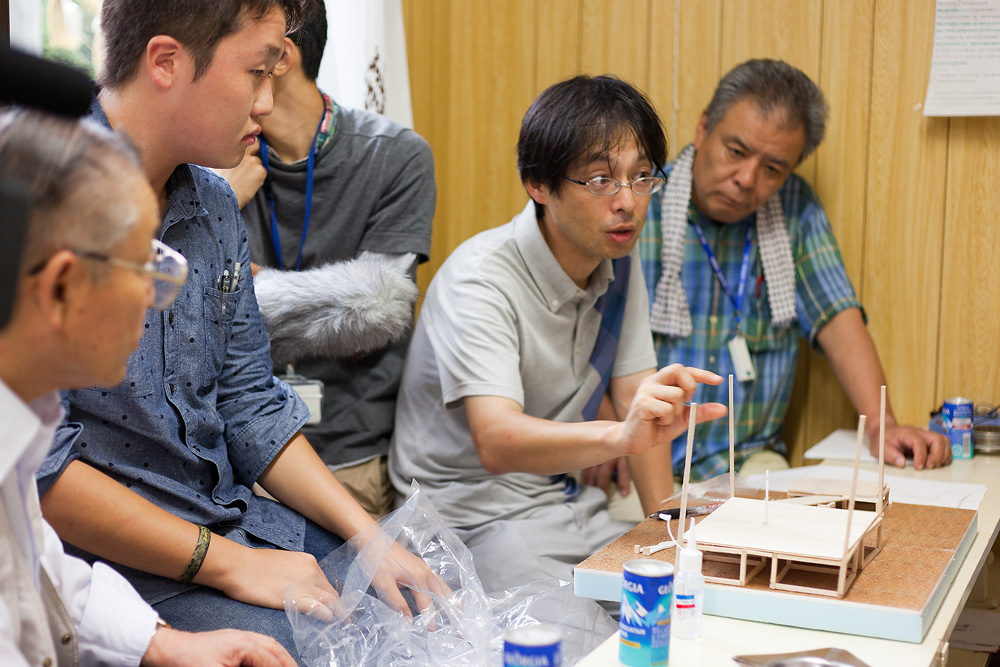

大浜に戻り、舞台の模型を前に舞台の仕様を詰める。

新旧、二つの面。

昔の面の内側。

表。

昔の神楽の様子が額に入れられて飾られていた。床に畳が敷かれている様子が見える。神楽の舞台に畳を敷くのは珍しいと聞く。

取材協力

雄勝法印神楽保存会、せんだい演劇工房10-BOX、雄勝法印神楽再生実行委員会、東建設株式会社、仙台高専建築デザイン学科坂口研究室、えずこ芸術のまち創造実行委員会 、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)